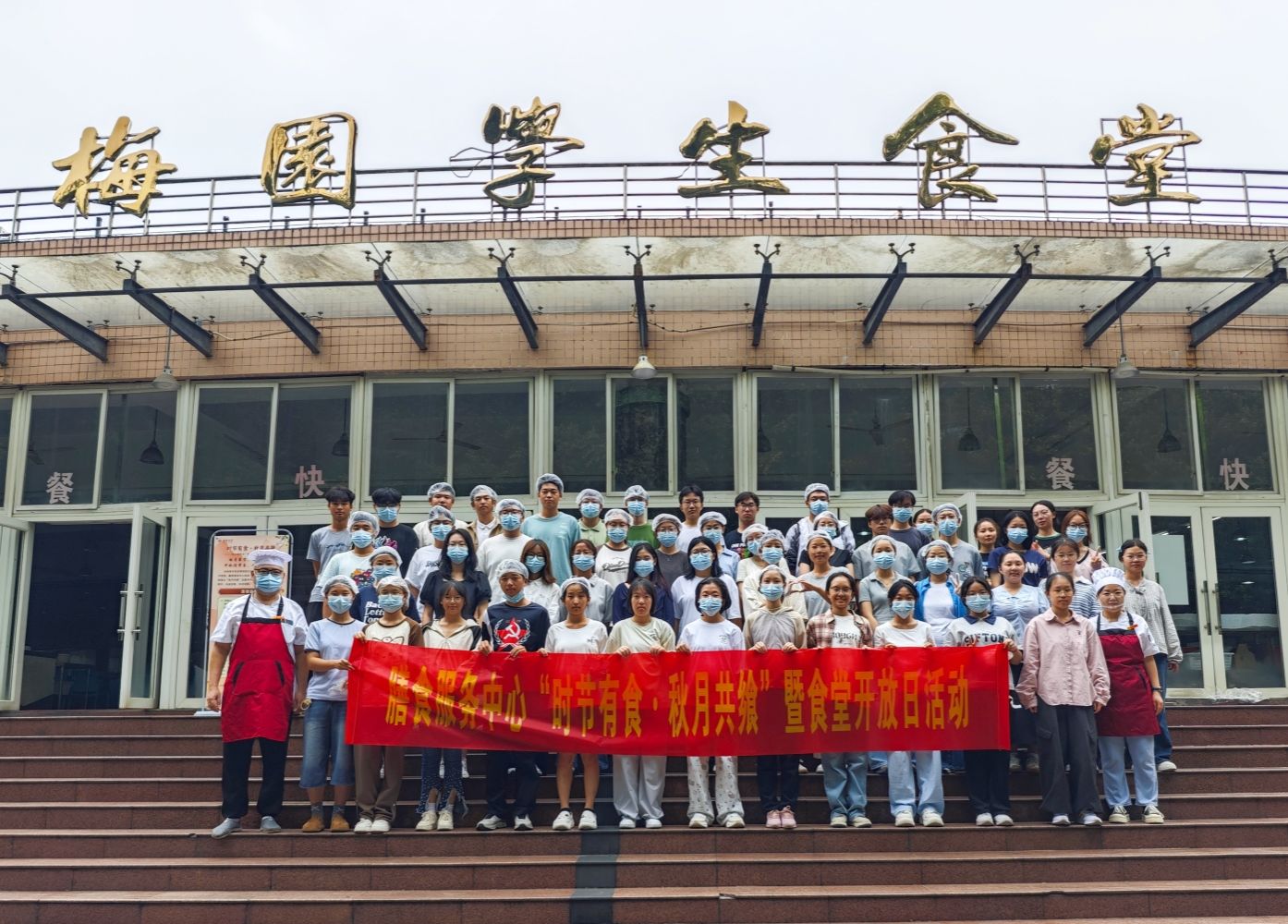

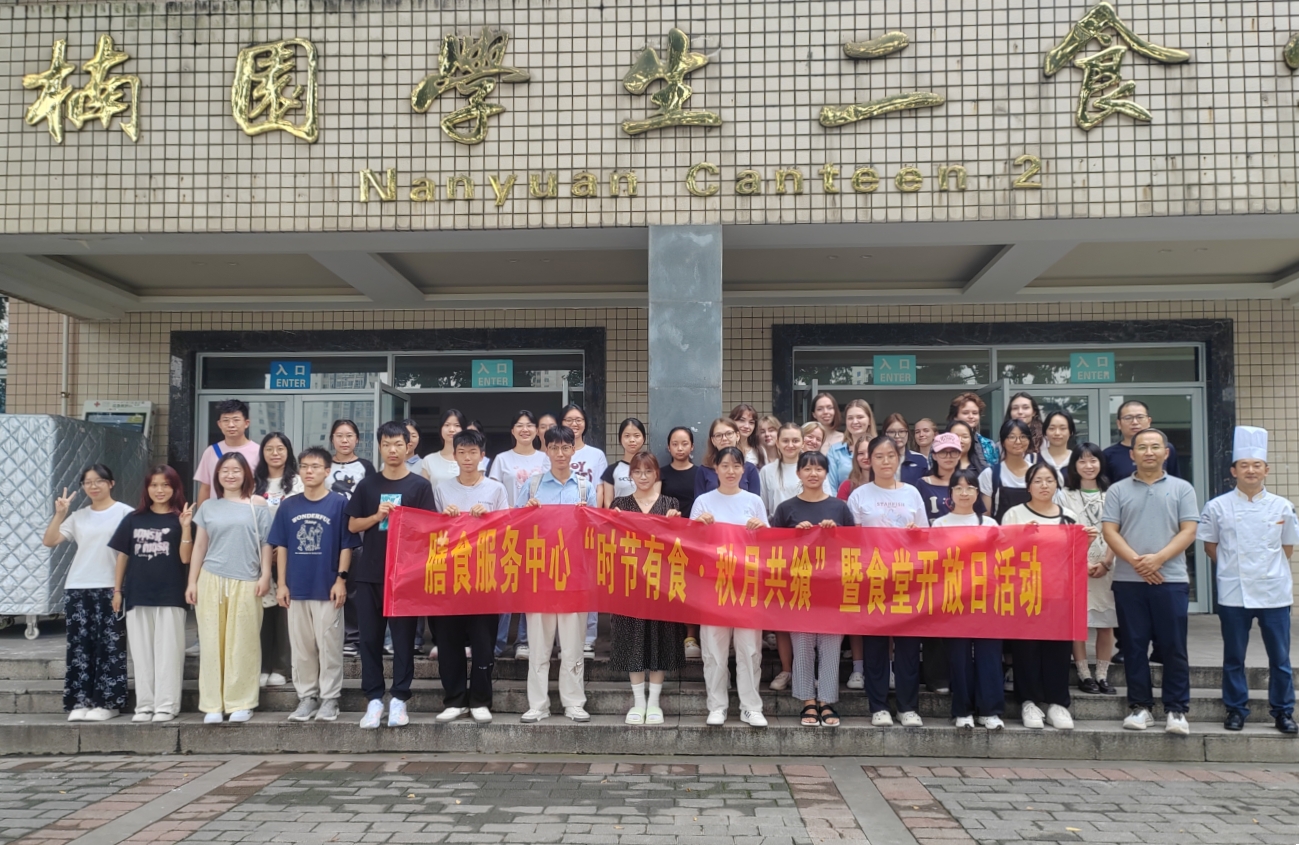

中秋前夕,膳食服务中心主办的“时节有食”中国传统节日美食文化活动之“秋月共飨”,在楠园二食堂、梅园食堂、李园食堂、民族餐厅同步启动。500余名师生围在操作台旁,揉面、捶米忙得热火朝天,欢声笑语里满是中秋佳节的愉悦氛围,一场“沉浸式”传统美食体验热闹开场。

月饼制作区里,师生们以攻克难题的认真态度跟面馅较上了劲,捏皮、填馅、压模一丝不苟,有的不时偷偷瞄向身边“偷师”,脸上沾了面粉也浑然不觉;有的捧着塞不进模具的面团向伙伴求助;有的家长则举着手机,定格下孩子把“月饼包成烧麦”的趣味瞬间……食堂师傅成了现场最“抢手”的人,“师傅,面团要揉到不粘手才算好吗?”“师傅,这馅儿总包不住,您来帮帮我!”师傅笑眯眯地点拨要领,或者亲自上手,三两下就把不成形的面团变成规整的月饼胚,引得“学徒”们惊呼连连。等金黄的月饼从烤箱取出,大家捧着亲手做的“宝贝”拍照留念,眼角的笑意里满是成就感。

一旁的打糍粑区更添几分热闹。这是今年新增的体验环节,尤其吸引留学生和外地学生。他们轮流攥着木槌,对着石臼里的熟糯米反复捶打,还跟着示范节奏喊起“嘿哟、嘿哟”的号子。“这比在健身房锻炼还尽兴!”有学生擦着汗感慨。木槌击打在糯米上的闷响、渐渐变得黏糯的糍粑,让师生们真切触摸到“老辈人过中秋的味道”。“中秋节打糍粑是川渝民俗,象征团圆和睦、甜蜜富足。”工作人员介绍,“‘时节有食’活动未来还会融入更多地方特色食品和体验项目,让大家有更多机会跟传统亲密接触。”

前台热闹非凡,后台的“后厨开放日”则让师生心里多了份踏实。在食堂经理的带领下,师生代表走进平日“闲人免进”的后厨,从食材储存间的温湿度计,到烹饪区的食材留样盒,再到餐具消毒的流水线,每一个细节都看得格外仔细。“原来我们每天吃的菜,要经过这么多道工序和检查!”一位同学盯着留样盒感叹,“以前总好奇食堂的菜怎么做得放心,现在亲眼看见了,心里只剩‘安心’俩字。”这场“敞开看”的探访,全程没说一句“服务承诺”,只呈现实打实的操作细节,却悄然搭起了师生与后勤之间的信任纽带。

这份温暖在中秋当天的午餐时段继续延续。各食堂为就餐师生送上精美月饼,莲藕雪梨排骨汤、番茄土豆炖牛腩等应季菜品同步上新,鲜润的汤羹驱散了初秋的微凉,也让师生的餐盘里多了份“时令的讲究”。“不只是简单的餐食供应,是让我们在学校也能尝到中秋的‘仪式感’。”一位同学的话道出了大家的心声。

“我们想让膳食服务不只是‘管饱’,更成为传递传统文化的载体。”中心负责人表示,“活动不搞‘文化说教’,而是把中秋习俗、时令智慧藏进揉面、打糍粑、尝鲜菜的过程里,让师生在动手实践和味蕾体验中,自然感受传统节日的意蕴和中华文化的根脉。”

作为后勤集团重点打造的育人品牌,“时节有食”中国传统节日美食文化系列活动已深耕近两年。从清明的青团、端午的粽子,到冬至的汤圆,传统节令美食制作体验先后走进食堂,还曾将北碚区非遗美食制作搬进学生园区。在西南大学,食堂正慢慢褪去“只供饭食”的标签,转型为一间“有烟火气的传统文化课堂”。

当食堂不再只是果腹之地,当传统节日的温度透过一餐一饭浸润校园日常,西南大学用后勤服务的“文化质感”,让传统文化从典籍走向生活,为高校立德树人注入了绵长而鲜活的力量——这份藏在烟火里的文化传承,正陪伴着每一位西大学子,度过一段段有温度的校园时光。

供稿:膳食服务中心 涂光勇

初审:刘占友

复审:张洪菁

终审:董延春